茨木市の歯医者(歯科医院)「みやの矯正・小児歯科クリニック」の埋伏歯の矯正治療について。

ご予約・問い合わせ072-625-8898

- 診療時間

- 9:00-12:30/14:00-18:00休診日 木曜・祝日

Impacted tooth埋伏歯の矯正治療

「矯正治療=矯正専門歯科で行うもの」であった時代から、「一般歯科でもできる矯正治療」へと急速に時代が変化しています。矯正治療を受けられる歯科医院の選択肢が増えたことは非常に良いことだと思いますが、それに伴う弊害もあります。セミナーを受講して得た営業トークの台本とマニュアルを駆使しあたかも矯正治療の名医のように錯覚させ、安易な矯正治療を行ってしまうことによるトラブルやセカンドオピニオンも急増しています。

AIやデジタルというと聞こえは良いですが、最先端の設備は治療のサポートであり目的ではないことを患者側も理解する必要があるでしょう。

子供の矯正治療で最も難しく、時間のかかる治療が「埋伏歯の矯正治療」です。ほとんどの埋伏歯の治療でインビザラインなどのマウスピース矯正では改善できないため、従来から行われている治療方法できちんと治す知識と経験が必要不可欠です。埋伏歯の矯正治療の紹介を通じて、当院の専門性を少しでも感じていただけると幸いです。

- 埋伏歯について

- 矯正治療例

埋伏歯とは・異所萌出とは

①埋伏歯とは

埋伏歯(まいふくし)とは、歯の頭の全てまたは一部が顎の骨や歯肉の中に埋まって出ていない歯のことをいいます。親知らずが埋まってしまっていることや半分だけ埋まっている状態をそれぞれ「埋伏」・「半埋伏」と呼ぶことからも言葉自体は耳にされたことがあるかもしれません。子供の乳歯から永久歯へと移行する過程で、本来であれば生えてこないといけない歯が埋まってしまい出てこれないことがあります。そのような状態を「永久歯が埋伏」していると表現しています。後述しますが埋伏は経年的なレントゲンでの変化を見極める必要があり、その場で「埋伏」と確定診断できる場合もあれば、「埋伏傾向」があると判断し変化を経過観察していく場合があります。

②異所萌出とは

永久歯が正常な位置からずれて生えてくる状態のことを異所萌出と言います。通常であれば永久歯は顎骨の中で成長し適切な時期に歯肉を突き破って生えてきますが、異所萌出ではその位置が本来出てくる場所からずれて生えてしまうせいで歯並びの問題や前後の乳歯や永久歯を吸収してしまうことがあります。異所萌出は歯が生えてきてはいるので埋伏とは異なるのですが、異所萌出が起こる前段階では「埋伏」していると判断できることも多く、「異所萌出」と「埋伏」は同じような状況を示すこともあります。

埋伏歯・異所萌出の原因

①スペース不足

顎の大きさ、歯の大きさ、歯数の違いなどにより新しい歯が生えてくるスペースがないために起こる場合があります。先天的なスペース不足の場合もあれば、むし歯や外傷にて乳歯が早期に抜けてしまうことによりスペース不足が引き起こされる場合があります。

②歯胚の位置・向きの異常

歯が生える前に顎の中に埋まっている状態を歯胚と呼びます。通常歯胚は生える方向にむいて形成されるのですが、歯胚の向きがいがんで形成されてしまうと、歯が正しい方向に向かってすすんでいかず埋伏や異所萌出を引き起こす場合があります。

③過剰歯や腫瘍などの異物の存在

過剰歯や腫瘍などの異物が歯胚の近くに存在している場合にその過剰歯などが原因で永久歯が埋伏してしまうことがあります。萌出経路にある場合はもちろんですが、含歯性嚢胞などの病変を認める場合にはその異物の存在により歯胚があらぬ方向へ追いやられてしまう場合もあります。

④感染

外傷やむし歯などが原因で歯胚の周囲に感染が起こると、歯胚がそれをさけるように移動してしまい埋伏や異所萌出の原因となってしまう場合があります。

⑤被覆歯肉の肥厚

歯茎が分厚い場合、永久歯がもともともっている生える力では歯茎を突き破れず埋伏してしまう場合があります。

⑥歯の形態

歯の根っこの形態異常があり、湾曲が強いと自然に萌出が難しい場合があります。

埋伏歯・異所萌出の診断

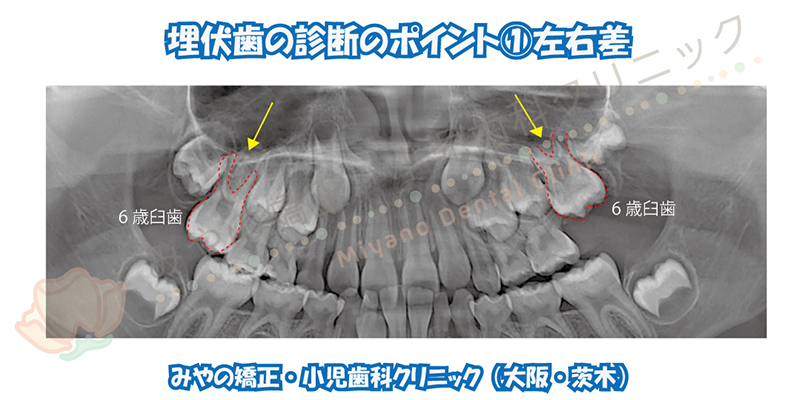

埋伏歯の診断のポイント ①左右差

一つ目の大きなポイントとしてあげられるのが左右差です。反対側がすでに生えてきているのにもう反対側が埋まっている場合は埋伏している可能性があります。これは左右両方が埋伏する可能性が比較的低いことから判断する方法ですので、稀に両側の歯が埋伏している場合はこのポイントでは埋伏歯の診断はできないため注意が必要です。

埋伏歯の診断のポイント ②年齢

永久歯には一般的に生える年齢が決まっています。もちろん個人差があり一概には言えないのですが、6歳で生えるはずの6歳臼歯が8歳になっても生えてきていないと、単純に生え変わりが遅いだけではなく何か問題が起きている可能性もあるので要注意となります。

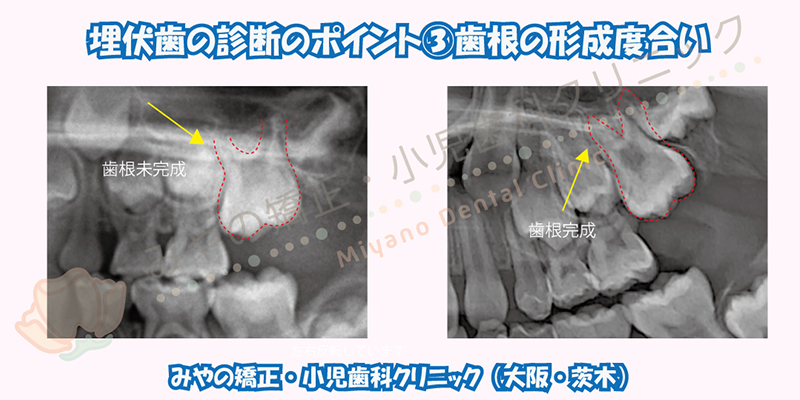

埋伏歯の診断のポイント ③歯根(歯の根っこ)の形成度合い

もう一つのポイントが歯の形成度合いです。歯の頭が先に形成され、その後歯の根っこが順番にできていきます。その根っこができる過程で歯の萌出力(歯がはえる力)が生じるので、歯の根っこがほぼ完成しているのに埋まっている歯は自然と生えてこれないことが多く、牽引処置が必要となることがあります。

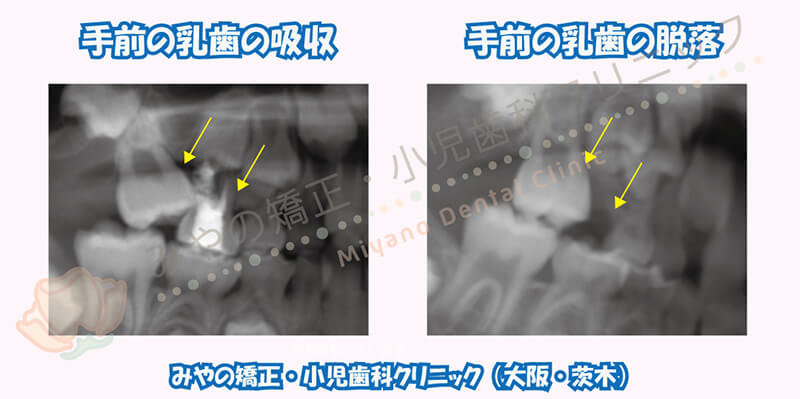

左の写真のように、歯の根っこがまだできていない場合は生え変わりがゆっくりであるだけで「埋伏していない」と判断できることが多く、右の写真のように、歯の根っこの形成が起こっているのに埋まっている場合は「埋伏している」と判断することが多いです。歯の形成度合いは外からの見た目ではわからないのでレントゲン写真を撮る必要があります。また時間経過とともに歯の位置変化が起こっているかも重要なポイントとなりますので、定期的なレントゲン写真撮影を行い経過をみていくことが大切です。

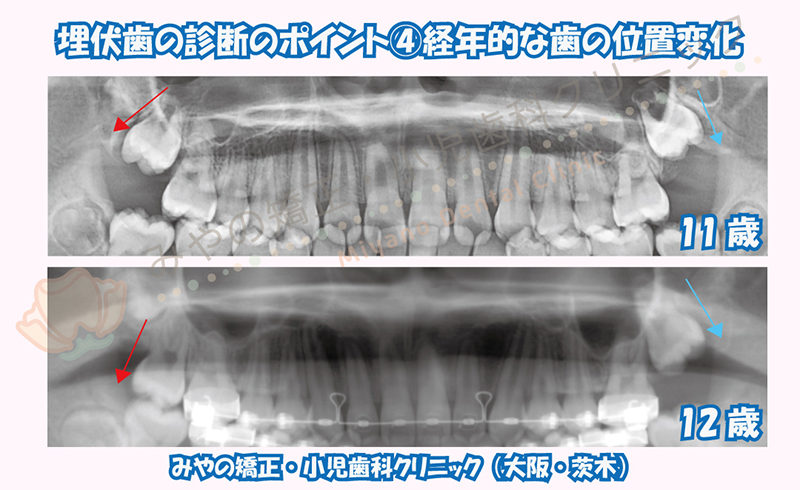

埋伏歯の診断のポイント ④経年的な歯の位置変化

上記①から③の診断のポイントは非常に大切ですが、CTを撮影したとしても埋伏と確定診断することが難しいことがあります。その場合は自然萌出の可能性もあるため、経過観察することが多いです。半年や1年など経過観察時に再度レントゲン撮影を行い、明らかな位置変化があれば萌出傾向があるとしてそのまま経過観察を続けることもありますが、変化を認めない場合は「埋伏している」と診断することが多いです。下の例の場合1年間で赤矢印の歯はきちんと生えましたが、青矢印の歯は位置が変化しておらず「埋伏歯」と診断します。

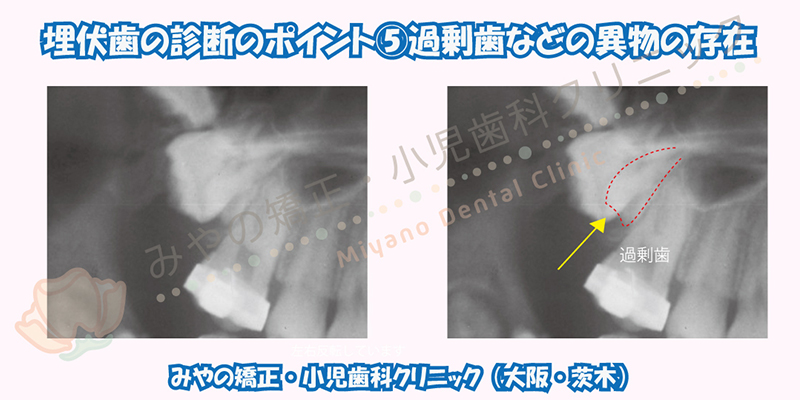

埋伏歯の診断のポイント ⑤過剰歯や腫瘍などの異物の存在

過剰歯や腫瘍などの異物が、埋まっている歯の近くに存在している場合は注意が必要です。異物があると必ず「埋伏」するわけではないですが、通常よりも「埋伏」のリスクが高まります。特に上顎の奥歯などレントゲンでは構造物が重なり不鮮明になってしまい異物の存在がわかりにくいことがあるため、レントゲンだけでなくCT撮影を行い異物の存在を確認する必要が出てきます。

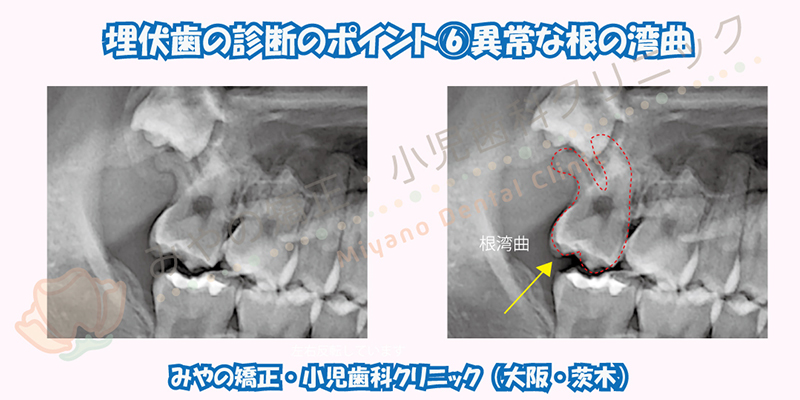

埋伏歯の診断のポイント ⑥異常な根の湾曲

歯の根っこの形態異常があり、湾曲が強いと自然に萌出が難しい場合があります。釣り針のような形で歯根の先が引っ掛かってしまう場合や、根が末広がりに広がってしまい歯が生える方向に自然にすすめない場合は「埋伏している」と判断する一つの目安となります。

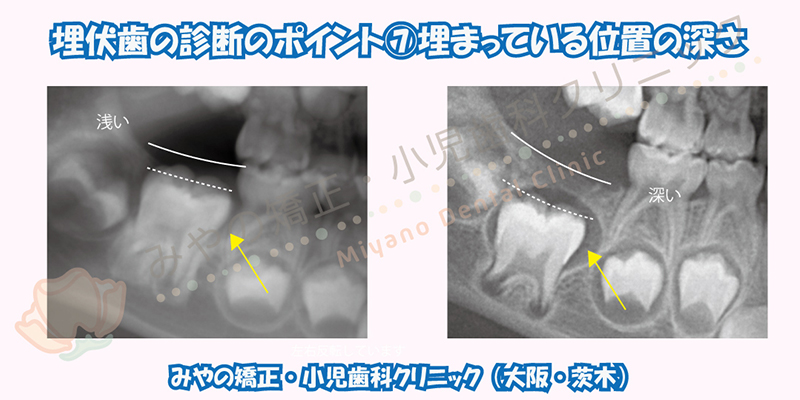

埋伏歯の診断のポイント ⑦埋まっている位置の深さ

生えてきていない歯胚の深さや、歯の上に歯槽骨が残っているのかがポイントとなります。埋伏歯の診断のポイント①~⑥のどれかと合わせて判断しますが、左側のように埋まっている位置が浅く歯の上に歯槽骨も残っていないようであれば自然萌出が期待できますが、右側のように深い位置に埋まっており歯槽骨も上に残っているようであれば自然萌出は期待できないこともあり「埋伏歯」と診断することとなります。

第一大臼歯(6歳臼歯)の埋伏と異所萌出

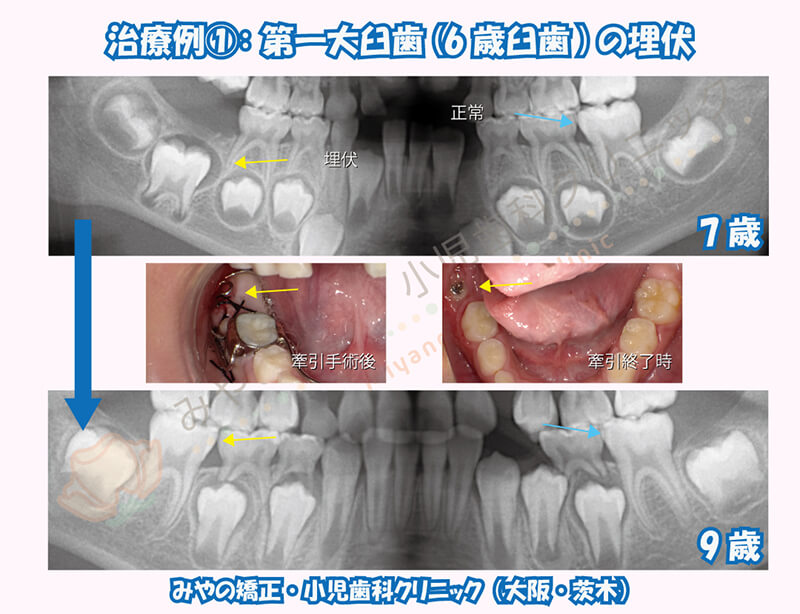

治療例①:第一大臼歯(6歳臼歯)の埋伏

反対側の6歳臼歯はしっかり生えているのに対し、7歳半になっても6歳臼歯が生えてこなかった方です。レントゲン写真にて埋まっている位置がかなり深く、歯の上に歯槽骨もかなり残っている状態でした。

経過観察による自然萌出の可能性と、このまま埋まってしまうリスク、タイミングを逃すと牽引治療が困難になっていくことなど総合的に判断しこの時点で埋伏歯の牽引治療を行うこととしました。牽引は完全に歯が適正な位置に生えるまで行う必要はなく、ある程度出てきた段階で中止し、自然萌出に切り替えましたがきちんと生えてきてくれました。

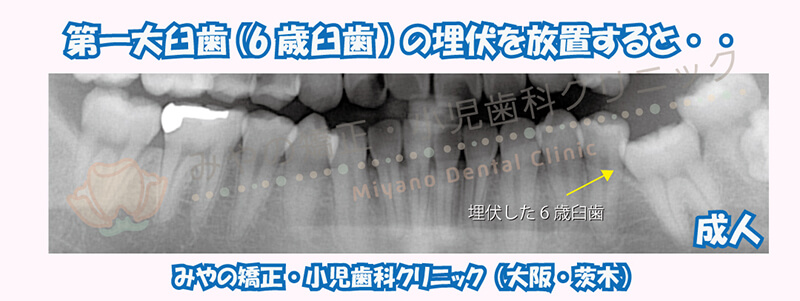

6歳臼歯が埋伏したままになってしまうと後から生えてくる12歳臼歯が上にかぶさって生えてきたり治療がより複雑化してしまいます。

年齢が高くなってくると牽引治療が困難となるため、埋伏歯の対応は放置もしくは抜歯の2択になってしまうことも多いです。

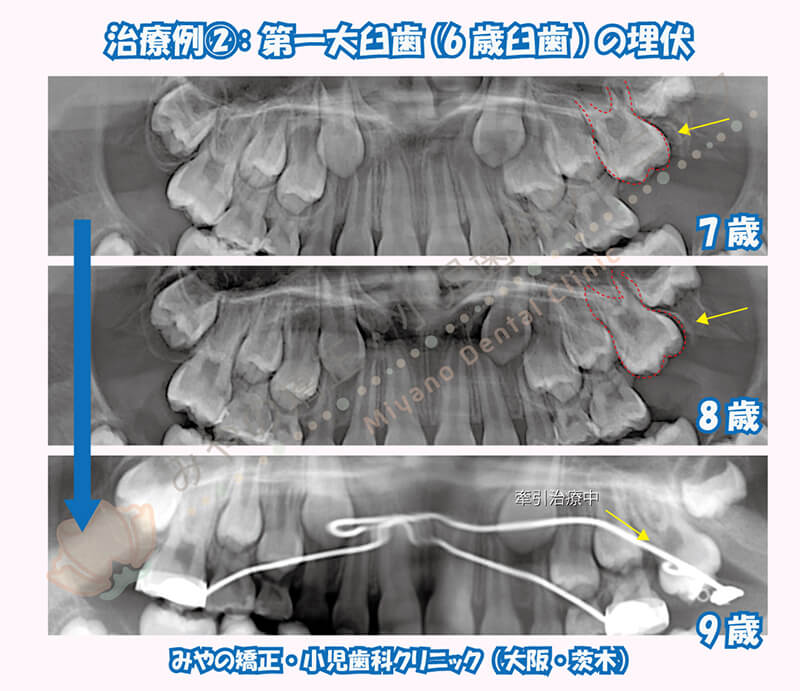

治療例②:第一大臼歯(6歳臼歯)の埋伏

反対側の6歳臼歯はしっかり生えているのに対し、7歳になっても6歳臼歯が生えてこなかった方です。レントゲン写真にて埋まっている位置がかなり深く左右差もありましたが、ひとまず自然萌出の可能性も踏まえ経過観察を行っていました。8歳になりレントゲン写真を比較すると歯の頭の位置が変わらず、根の形成のみ進んでいることからこの時点で「埋伏」と確定診断をしました。

歯槽骨の厚みはなかったため歯肉切除のみを行い一旦経過観察とする方法もとれましたが、万が一それで出てこなかった場合には再度手術になることや時間の経過による牽引治療の難易度の上昇を踏まえこの時点で牽引治療を行うこととなりました。

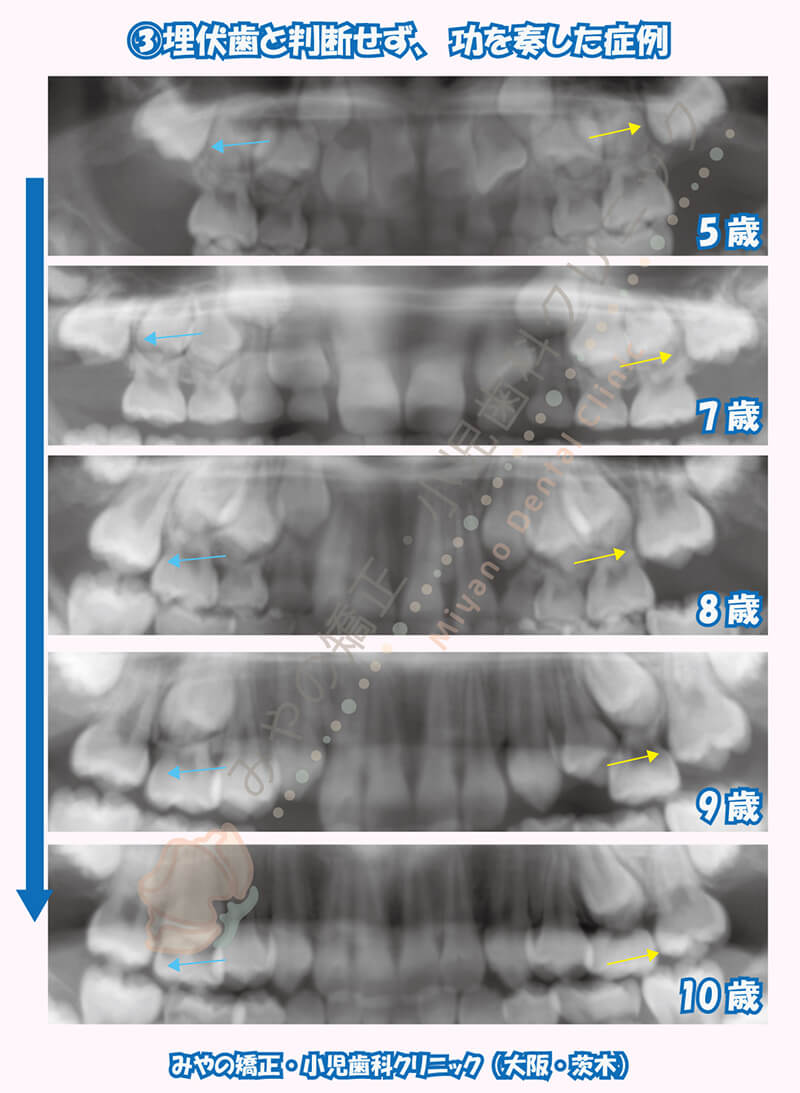

③埋伏歯と判断せず、功を奏した症例(矯正治療はしていない)

5歳の時点から定期検診を行っていた患者様です。6歳臼歯が7歳の時点でまだまだ生えそうにない位置にいたので経過観察を続けました。8歳の時点で片側の6歳臼歯が生えてきましたが、反対側の6歳臼歯はまだ生えてきていませんでした。ただしレントゲンの変化から生えてきている傾向があると判断し経過観察を継続しました。9歳の時点で萌出まであと少しのところまで変化しており、10歳のレントゲンにてきちんと生えてきていることがわかります。

埋伏歯の牽引治療は本人の負担も大きくできるだけ避けたい治療です。経過観察をすることによるリスクとメリットを天秤にかけ判断していきます。

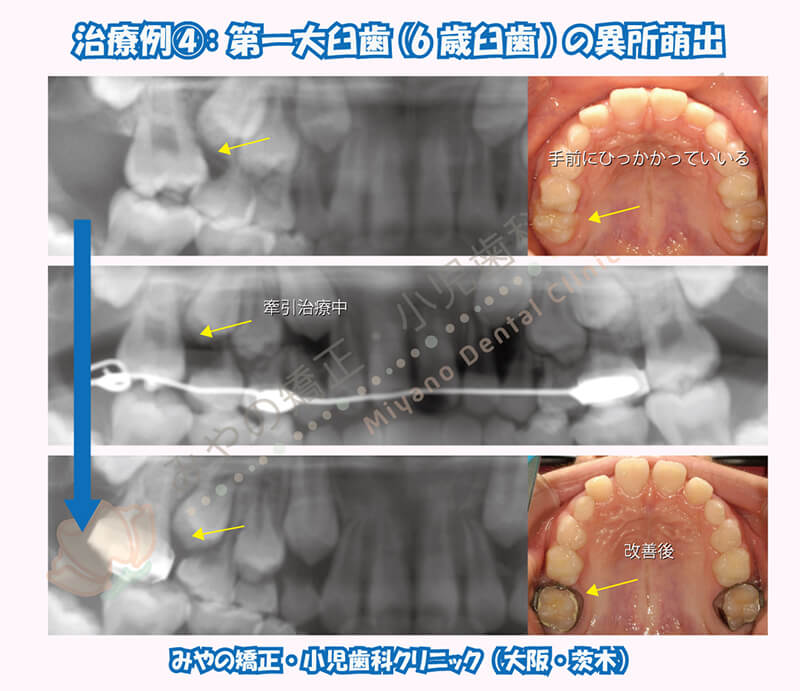

治療例④:第一大臼歯(6歳臼歯)の異所萌出

第一大臼歯が手前の乳歯に引っかかってしまい、半分程度しか生えてない状態です。もともとの歯胚の向きの異常があったのだと推察されますが、歯の一部がみえてきているので埋伏ではなく異所萌出と診断されます。

このまま放置すると手前の乳歯が脱落し、第一大臼歯がどんどん手前に動いてしまうため、できるだけ早期に改善が望ましいです。

手前の乳歯を残して治療ができると、治療後後戻りを防ぐ装置を入れずに済む場合もあります。

手前に傾斜した第一大臼歯を放置すると、手前の歯が吸収を起こし神経まで損傷してしまうと痛みが出ることもあります。さらに吸収が進むと手前の乳歯が早期に脱落します。手前の乳歯がなくなるとさらに第一大臼歯が手前にすすんでしまい、後から生えてくる永久歯のスペースを奪ってしまいます。

そのようなことが起こると、後述するような第一大臼歯の後にはえる予定であった永久歯が埋伏したり手前の歯にも異所萌出が起こる可能性がかなり高くなり、よりお口の中の問題が複雑化し改善するのも大変になっていきます。

第二大臼歯(12歳臼歯)の埋伏

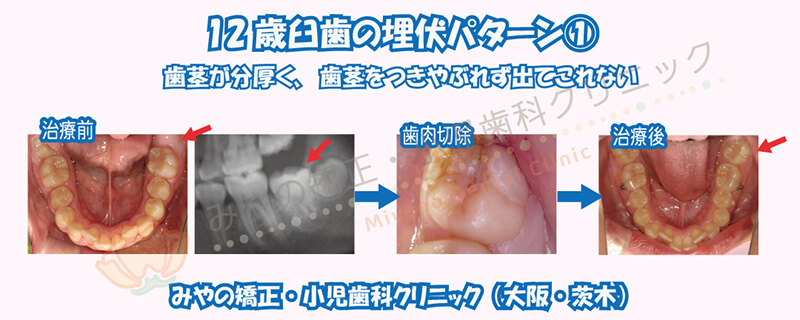

12歳臼歯の埋伏①歯茎が分厚く、歯茎をつきやぶれず出てこれない

埋伏の原因として歯茎が分厚く、歯が歯茎をつきやぶれず出てこれないケースがあります。

レントゲン写真にて位置と向きや深さを確認し、特に異常がない場合は矯正治療ではなく歯茎を切除するだけの「歯肉切除」をまず行うことが多いです。

歯肉切除は見た目の割に術中や術後の痛みがほとんどないため、気軽にできる処置でもあります。

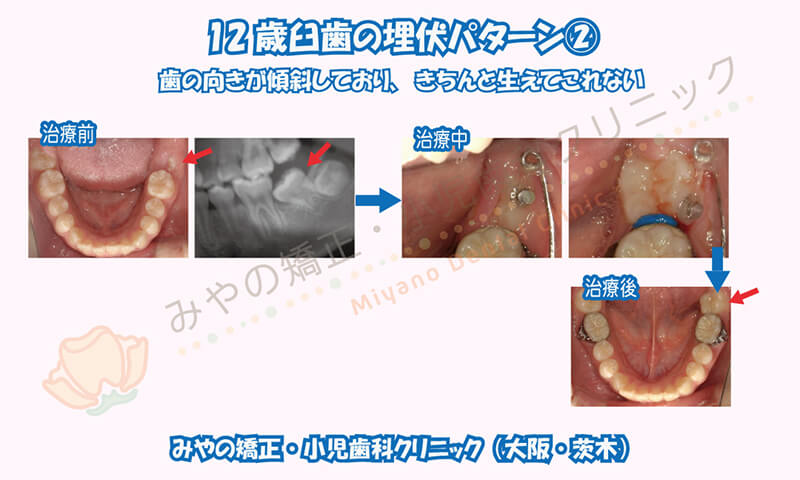

12歳臼歯の埋伏②歯の向きが傾斜しており、きちんと生えてこれない

矯正器具の使用が必要になるケースがあります。

歯茎から歯が見えている場合は歯肉切除は必要ないですが、器具を使用し12歳臼歯の傾斜を改善し生える方向へ誘導します。

器具の形や設計は状況により大きく異なります。そこまで難しくない歯の移動ですが器具が歯茎に干渉したり器具使用中のトラブルが比較的起こりやすい装置となるため術者側の治療のコツや勘所を踏まえた治療ができるかが大切です。

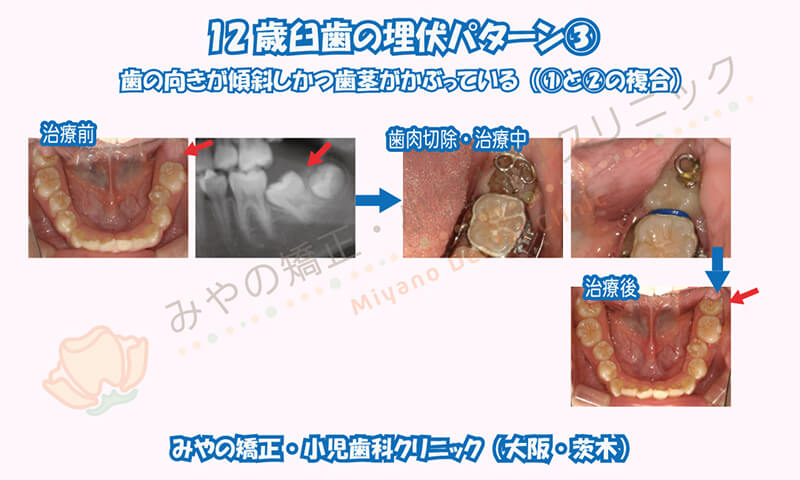

12歳臼歯の埋伏③歯の向きが傾斜し、かつ歯茎がかぶっている(①と②の複合)

12歳臼歯が深い位置で傾斜し、歯が歯茎をつきやぶれず出てこれないケースがあります。

器具を使用し12歳臼歯の傾斜を改善し生える方向へ誘導します。歯が見えていないため歯肉切除も必要となります。治療中器具の干渉が強くでやすいため治療の難易度は少し上がります。イメージとしては埋伏パターン①と②が重複したような埋伏パターンとなります。

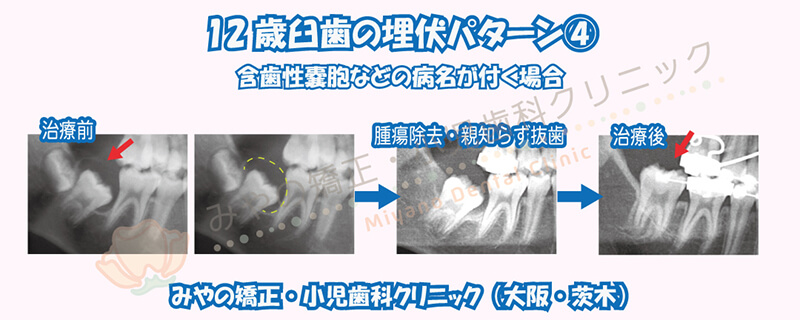

12歳臼歯の埋伏④含歯性嚢胞などの病名が付く場合

12歳臼歯が生えてこれない原因が含歯性嚢胞などの病名がつく疾患にある場合があります。

含歯性嚢胞の摘出術を口腔外科にてお願いすることとなります。外科処置により自然な萌出が促されることもありますが、埋伏が改善しない場合は再度手術を行い牽引治療が必要となります。この症例では12歳臼歯の含歯性嚢胞の摘出開窓と一緒に奥の親知らずの抜歯を依頼し、矯正装置は使用せず12歳臼歯の埋伏は解消されました。

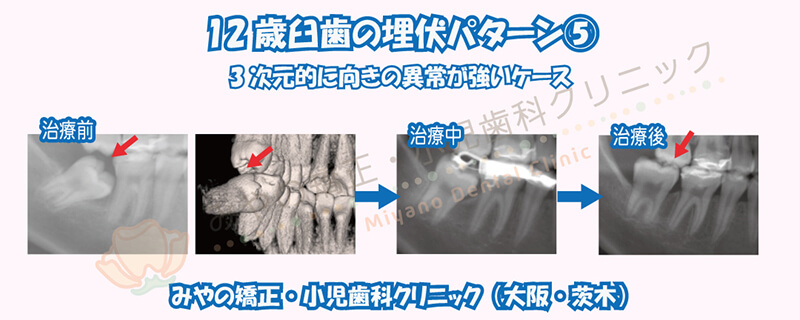

12歳臼歯の埋伏⑤3次元的に向きの異常が強いケース

通常のレントゲン写真では12歳臼歯が手前に傾斜して生えてこれないように見えますが、実際には手前に傾斜しているだけでなく、中側(口の中側)にもいがんでおり、3次元的に向きの異常が強い症例でした。他院で開窓(歯茎を除去して歯が生えやすく)手術を行っても変化がないため、大学病院受診を勧められ、セカンドオピニオンで来院された患者様です。

歯の動きが複雑で治療期間は1年半を予定していましたが、約1年で終了することができました。

これは歯の動きやすさの個人差もあるため、どういった子がはやく終わるなどわかるわけではなく、実際に動かしてみていくことにより歯の動きにくさなどを確認していきます。この症例では予定よりも早く動いてくれたため半年ほど期間は短縮されましたが、反対に歯が動きにくい子の場合は予定より半年期間が長くなってしまうこともあります。

この症例は

A埋まっている12歳臼歯の奥に親知らずがなかったこと

B埋まっている位置が深すぎなかったこと

C反対側はきちんと生えていること

D含歯性嚢胞などの病名がつかなかったこと

ため治療の難易度は抑えられていますが、A~Dの要因が重なってしまうともっと難易度は高くなってしまっていたと思います。

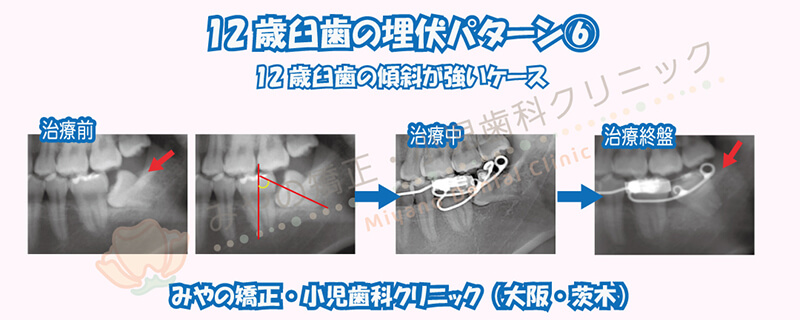

12歳臼歯の埋伏⑥12歳臼歯の傾斜が強いケース

先ほどのように3次元的な問題がなく手前に傾斜しているだけであっても、傾斜の角度が強いと動かしてくるのが大変であり時間もかかります。歯の頭の移動がそれほど難しくはないのですが、根の移動が時間がかかり難しいので、12歳臼歯の傾斜が強いと埋伏治療の難易度がかなり上がってしまいます。

それに比例し治療期間が長くなるため一般的には1年半くらいを目安としています。

角度の目安としては傾斜の角度が45°を超えると埋伏の難易度がかなり上がってしまう印象はあります。

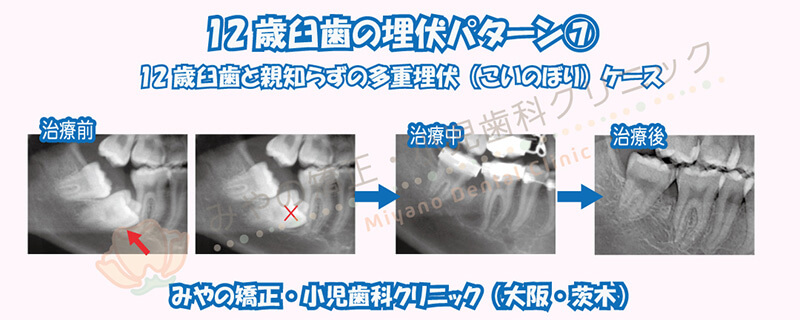

12歳臼歯の埋伏⑦12歳臼歯と親知らずの多重埋伏(こいのぼり)ケース

12歳臼歯が深い位置で傾斜埋伏し、その上の親知らずが重なって上にのっかるように位置する症例です。12歳臼歯を牽引することは困難であるため抜歯し親知らずを使用しています。(鯉のぼりと表現される埋伏様式)

親知らずがない場合はこのような多重埋伏にはならないため先ほどの埋伏パターン⑤や⑥と同じような感じになるため、親知らずが絡むと治療の難易度と治療期間、外科的侵襲の大きさが変わってきます。

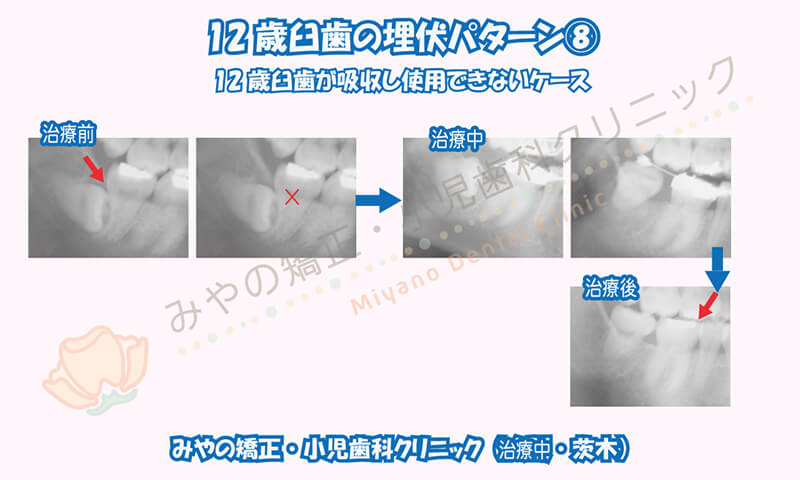

12歳臼歯の埋伏⑧12歳臼歯が吸収し使用できないケース

12歳臼歯が埋伏しているパターンとは少し違うのですが、このパターンが一番難易度が高く時間がかかると言っても過言ではありません。12歳臼歯が親知らずによって吸収してしまい長期的な予後が悪く、12歳臼歯を抜歯し親知らずを使用するケースを最難関とし他の治療レベルの難易度の判定を行っています。

この症例では埋伏している親知らずを牽引し正しい位置に持ってくるだけで2年はかかっています。今回は外科処置は1回だけで済みましたが、牽引途中で器具のつけなおしのために再度外科処置が必要となったり、アンキローシスとよばれる骨製癒着のため想定通り親知らずが動かず親知らずも抜歯となってしまうリスクもあります。

犬歯の埋伏と異所萌出

犬歯埋伏の診断のポイント

埋伏歯の診断はレントゲンが非常に大切となります。

レントゲンの見るべきポイント・注意点として

①犬歯の向きや位置が正常の位置に比べて少し異なる場所に位置する

②犬歯の見え方が左右で異なる

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

④犬歯が側切歯(前から2番目の前歯)の根と近接している

⑤犬歯が側切歯の根を吸収している

これらの5つのポイントに注意して犬歯の埋伏について診断していく必要があります。

犬歯埋伏治療例①:含歯性嚢胞が原因の上顎犬歯埋伏

先ほどの犬歯埋伏の診断のポイントと照らし合わせてみても、

②犬歯の見え方が左右で異なる

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

④犬歯が側切歯(前から2番目の前歯)の根との近接している

が該当します。

CT写真をとると、犬歯の周りに歯嚢とよばれる空洞が広がっていることがわかります。 口腔外科にて処置していただいた際の病理検査では含歯性嚢胞と診断されました。

このまま置いておいても自然萌出する可能性は低く、含歯性嚢胞が大きく成長してしまうことで手前の歯を吸収してしまったり、手前の歯を変な位置へ位置変化させてしまうことがあります。

治療方法としては、まず含歯性嚢胞の摘出手術と乳歯犬歯の抜歯が必要となります。

上記の外科処置だけで自然と正しい位置に萌出することもありますが、犬歯の位置関係や年齢などから自然萌出の可能性は低いと判断し、牽引治療を行うこととなりました。牽引治療後の犬歯は下記写真のようにねじれていがんでしまっていますが、この段階の治療としてはこの状態に達するのが治療目標となります。

犬歯が放出した後は、犬歯のねじれ以外の問題である、出っ歯、かみ合わせが深い(過蓋咬合)、12歳臼歯の問題なども一緒に改善していきます。

ここまでくると、基本的な矯正治療と同じで一般的なブラケットとワイヤーと呼ばれる矯正治療のステージとなります。

犬歯の牽引に1年間、全体矯正に2年間の計3年間の矯正治療となりました。治療費用はトータル約100万円となりました。

成長にや舌、口唇の習癖によって今後も歯並びが変化するリスクがあるため、リテーナーの使用も重要となります。

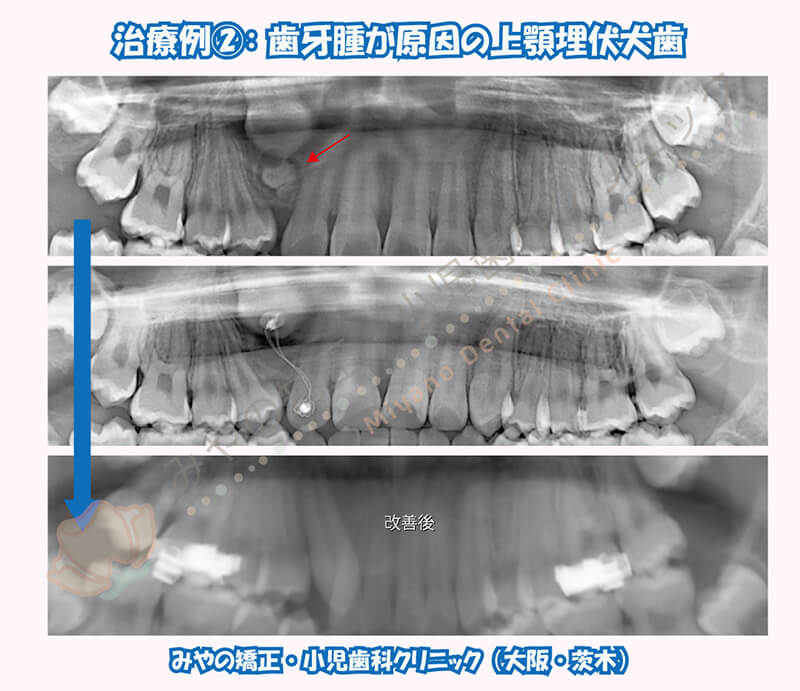

犬歯埋伏治療例②:歯牙腫が原因の上顎埋伏犬歯

右上犬歯が埋伏しています。

先ほどの犬歯埋伏の診断のポイントと照らし合わせてみても、

②犬歯の見え方が左右で異なる

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

が該当します。

先ほどの含歯性嚢胞とは異なり、CTを撮るまでもなく、パノラマレントゲン写真から何か異物がみえるのがわかるかと思います。歯牙腫と呼ばれる歯牙様の矮小な構造物の集合体によって犬歯の萌出が阻害されています。

もう少し発見が早く、犬歯の根が未完成の場合は歯牙腫のみを摘出して経過観察をすることもあります。

今回の症例のように年齢が高く、埋伏犬歯の根が完成している場合には歯牙腫の摘出のみでは埋伏犬歯の自然な萌出は期待できないため、歯牙腫の摘出と同時に牽引用のボタンの装着を行い、犬歯の牽引を開始しました。

埋伏犬歯の牽引を行うかどうかの判断に「根の完成度」というのは非常に重要な要因となります。

犬歯の位置も深く、移動量が多かったため牽引のみに1年半近くかかりました。

犬歯の牽引が終了した段階でようやく他の歯と同様にきれいに排列するステージに移行します。

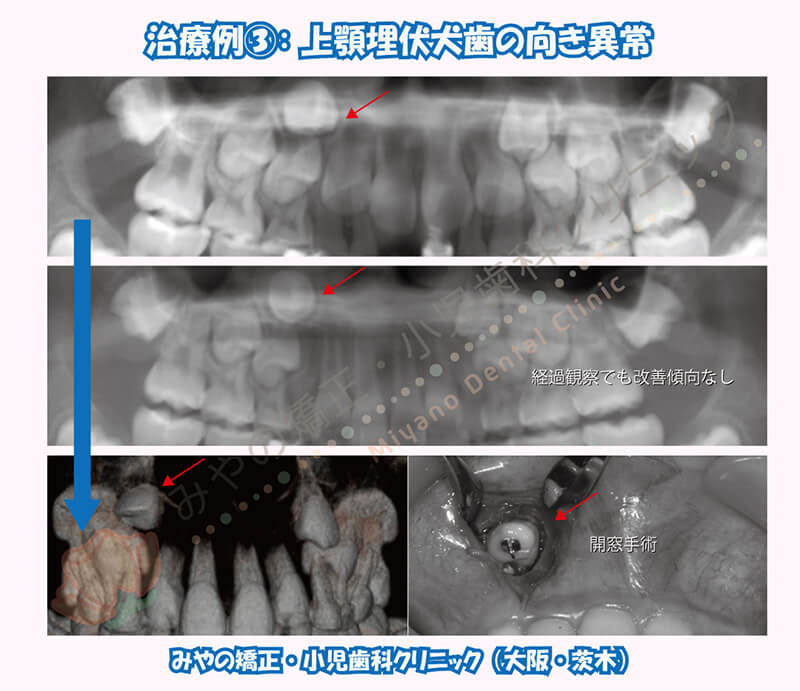

犬歯埋伏治療例③:上顎埋伏犬歯の向き異常

右上犬歯が埋伏しています。

先ほどの犬歯埋伏の診断のポイントと照らし合わせてみても、

①犬歯の向きや位置が正常の位置に比べて少し異なる場所に位置する

②犬歯の見え方が左右で異なる

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

が該当します。

先ほどの二つの症例のように、含歯性嚢胞や歯牙腫といった萌出を阻害する明確な要因があるわけではありません。

埋伏した犬歯の歯胚の位置異常があるわけではない場合、写真のような犬歯の向きの異常を認めても時間経過とともに方向がかわり、自然にきちんと萌出することも少なくはありません。

まずは注意をしながら経過観察が第一選択となります。

時間が経過すると根が形成されてきます。根の形成のタイミングで歯が萌出してくるためそのタイミングで位置の変化が認められない場合はその後の自然な萌出が期待できないことが多いです。また上顎洞や鼻腔の側壁との位置関係から歯根が曲がってしまうと後に牽引することも困難となってしまいます。

埋伏犬歯の牽引手術を行う場合、9歳から10歳までにはその判断が必要となります。右下の写真は上顎埋伏犬歯の開窓術とボタンの装着を行っている写真となります。

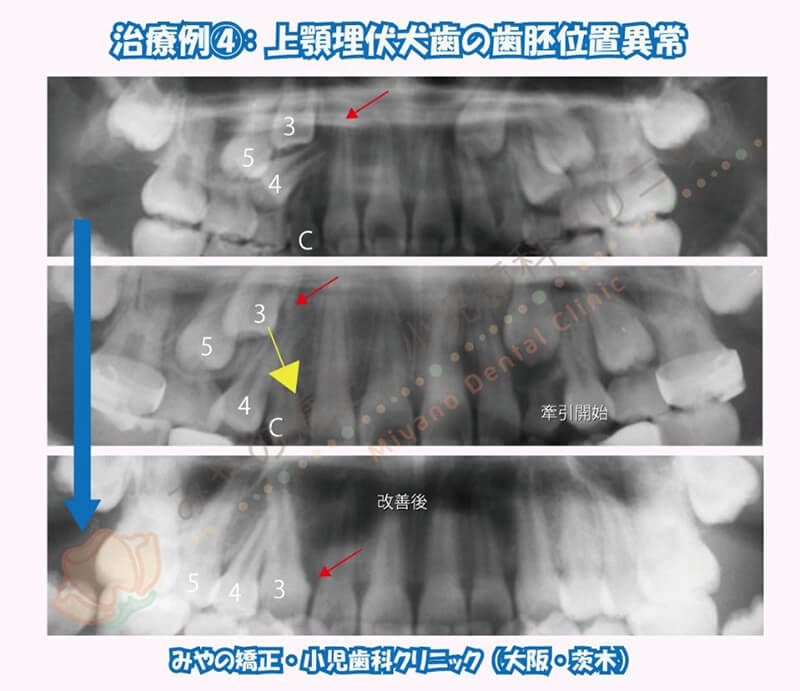

犬歯埋伏治療例④:上顎埋伏犬歯の歯胚位置異常

右上犬歯が埋伏しています。

先ほどの犬歯埋伏の診断のポイントと照らし合わせてみても、

①犬歯の向きや位置が正常の位置に比べて少し異なる場所に位置する

②犬歯の見え方が左右で異なる

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

④側切歯(2番目の歯)ではないですが4番目の小臼歯の根と近接している

が該当します。

最初の二つの症例のように、含歯性嚢胞や歯牙腫といった萌出を阻害する明確な要因があるわけではありません。

元々の歯胚の位置が悪く、4番目の歯(小臼歯)と犬歯の位置が入れ替わるように位置してしまっています。

先ほどの埋伏犬歯の向きの異常とは異なり、歯胚位置異常の場合は自然に解消することが困難な場合が多いです。

ただすぐに手術を行うわけではなく、入れ替わってしまっている歯の位置によって対応が大きく変わります。

この写真の症例ではスペース不足への治療を行っている間に自然に小臼歯(4番目の歯)が萌出したためようやく埋伏犬歯の牽引が可能となりました。牽引のための装置を装着する手術を行ってもらい黄色矢印の方向へ牽引していきます。写真は犬歯の牽引後正しい位置へ動いた後の状態となります。

牽引期間は1年以上はかかることがほとんどです。

犬歯埋伏治療例⑤:上顎犬歯の位置異常(埋伏回避)

犬歯の歯胚の位置異常や側切歯(手前の歯)との近接を認めた場合、8歳から10歳くらいに相談がある場合には犬歯の埋伏や根吸収など悪影響がないようにその段階で介入することが多いです。

その時期を過ぎ、中学生頃になって初めて相談に来られる場合、元々犬歯が埋伏傾向にあったもののたまたまうまく生えてくれているケースがあります。

その場合乳犬歯が残存していたり(青矢印)、上の2番目の歯が犬歯から逃げるように中側へ移動してくれていること多いです。

このように自然に大きな問題を回避する可能性もあるため、犬歯の牽引治療をどのタイミングで行うかは非常に大きな問題となります。

犬歯の埋伏がうまい具合に回避され問題が大きくない場合は、スペース不足の解消や乳犬歯の抜歯を行いワイヤー矯正にて犬歯をきれいに排列することが可能です。

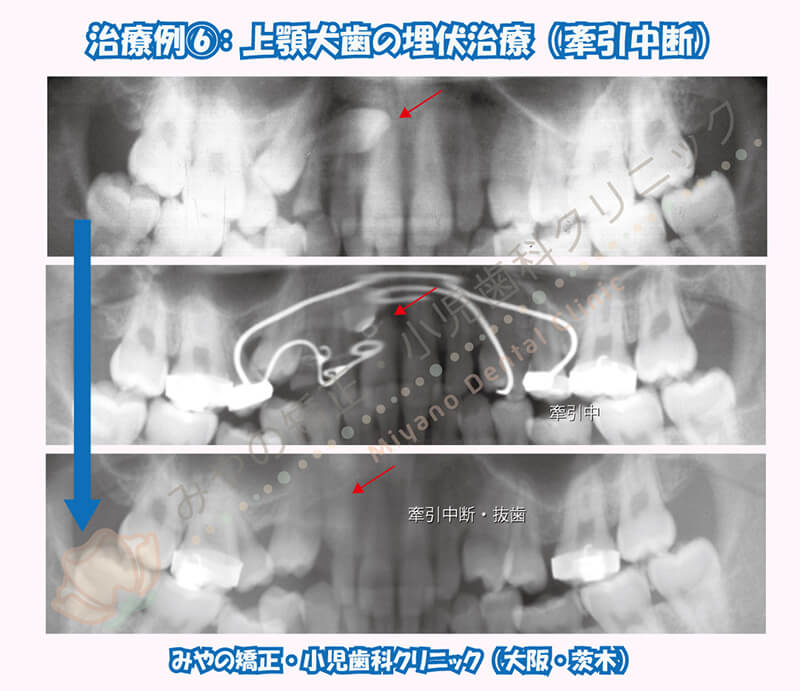

犬歯埋伏治療例⑥:上顎犬歯の埋伏治療(牽引中断)

右上犬歯が埋伏しています。

最初の二つの症例のように、含歯性嚢胞や歯牙腫といった萌出を阻害する明確な要因があるわけではありません。

元々の歯胚の位置が悪く、手前の歯に重なるように水平に位置しています。

この方はすでに12歳臼歯もすべて萌出しており、乳歯の犬歯が残存していることに気づかれていませんでした。

成人であれば最初から抜歯になる可能性が高いですが、成長期であったことから埋伏犬歯の牽引を試みました。

半年程度牽引を行ってもほとんど位置が変わらず、牽引不可と判断し抜歯に至りました。

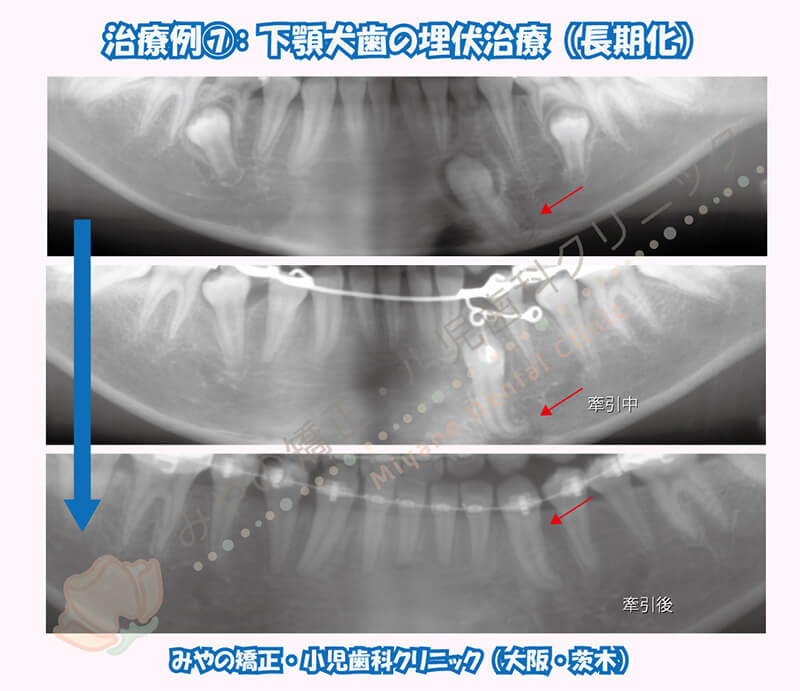

犬歯埋伏治療例⑦:下顎犬歯の埋伏治療(長期化)

左下犬歯が埋伏しています。

先ほどの犬歯埋伏の診断のポイントと照らし合わせてみても、

①犬歯の向きや位置が正常の位置に比べて少し異なる場所に位置する

②犬歯の見え方が左右で異なる

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

が該当します。

年齢も高く、犬歯の根が完成しつつありましたが牽引治療を試みました。

埋まっている犬歯の根の形をみると根尖が90°曲がってしまっており、牽引方向に対し抵抗する形態をしていました。

元々の埋伏位置も深かったため、牽引だけで2年半程度かかり長期化しています。

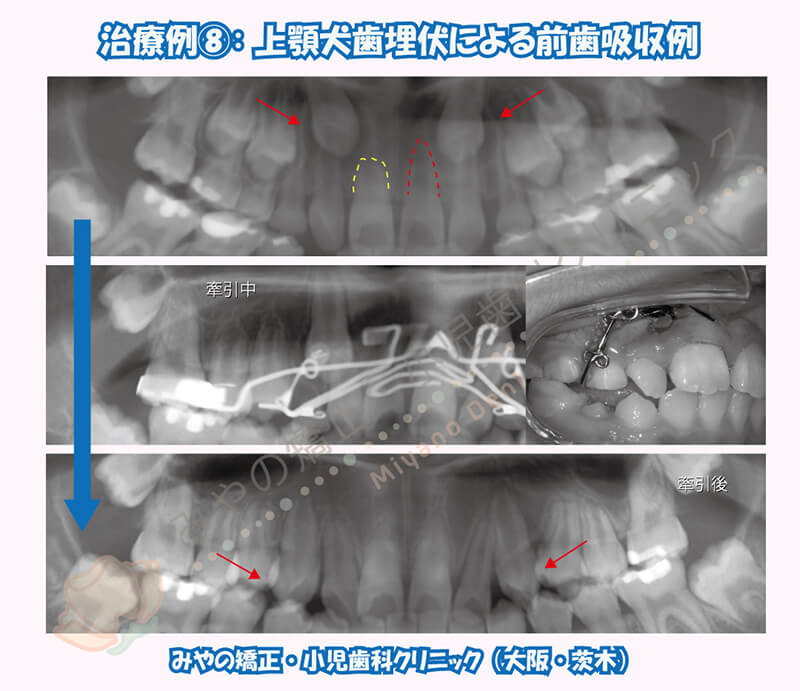

犬歯埋伏治療例⑧:上顎犬歯埋伏による前歯吸収例

上顎左右の犬歯が埋伏しています。

先ほどの犬歯埋伏の診断のポイントと照らし合わせてみても、

①犬歯の向きや位置が正常の位置に比べて少し異なる場所に位置する

③犬歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

④犬歯が側切歯(前から2番目の前歯)の根と近接している

⑤犬歯が側切歯の根を吸収している

が該当します。

左右の犬歯がどちらも1番目と2番目の歯の間に位置しています。犬歯の周りに黒い透過像があり歯嚢とよばれる空洞が広がっています。この歯嚢の影響により右上の一番前の歯の根っこを溶かしてしまっており、右上中切歯が極端に短くなっています。(黄色点線)

このまま犬歯の位置異常が続くとさらに根の吸収が進む可能性があるため、すぐに牽引手術を行い埋伏歯の牽引治療を行うこととなりました。

牽引には約1年半かかりました。

牽引後のレントゲン写真を確認すると、吸収した前歯の根は変わらず短いままですが、牽引前よりもさらに短く吸収している所見は認めません。今回は中切歯と呼ばれる1番目の前歯が吸収している症例ですが、2番目の側切歯が吸収する症例の方が多いかもしれません。対応が遅れると状況が悪化するケースであるため、早期介入が重要な症例です。

小臼歯の埋伏

小臼歯埋伏の診断のポイント

埋伏歯の診断はレントゲンが非常に大切となります。

レントゲンの見るべきポイント・注意点として

①小臼歯の向きや位置が正常の位置に比べて異なる

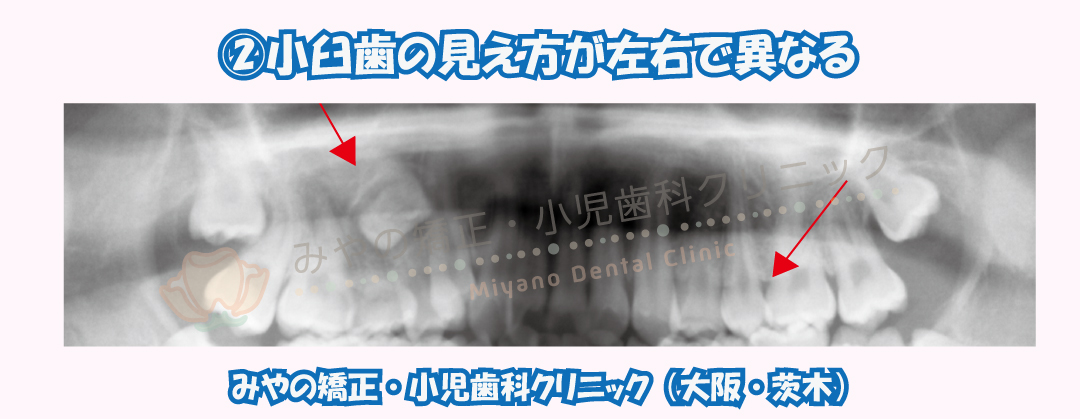

②小臼歯の見え方が左右で異なる

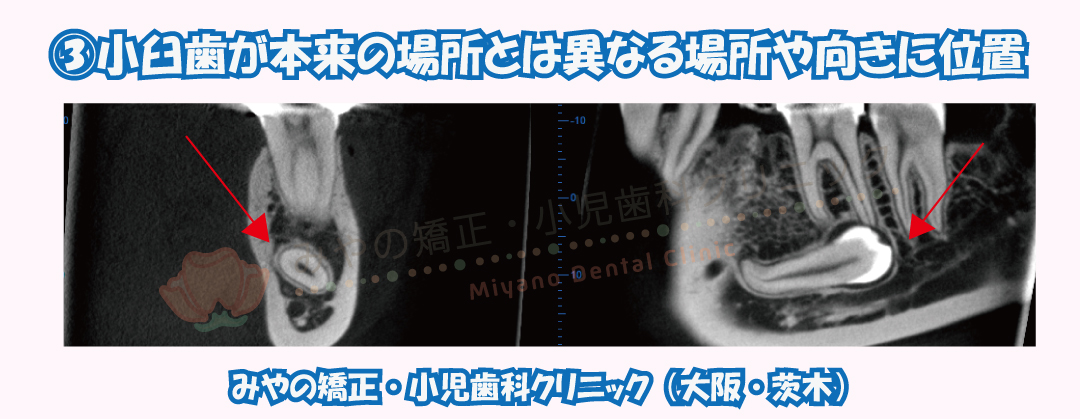

③小臼歯の位置が明らかにおかしい

これら3つのポイントに注意して小臼歯埋伏について診断していく必要があります。

①小臼歯の向きや位置が正常の位置に比べて異なる

通常永久歯は生え変わる乳歯の真下にまっすぐ位置しており、永久歯が乳歯を押し出すように生えてきます。永久歯の位置がずれていたり、いがんでおり乳歯の真下にいない場合、うまく生え変わらず小臼歯が埋伏してしまう場合があるため注意が必要です。

②小臼歯の見え方が左右で異なる

左右差も大きなポイントとなります。反対側が生えてきているのにもう反対側が深い位置に埋まっている場合は要注意です。

③小臼歯が本来の場所とは異なる場所や向きに位置している

このような明らかな位置異常は埋伏の中でもかなり珍しく、処置も抜歯以外打つ手がほとんどありません。口腔外科にて全身麻酔での処置でも抜歯が難しい場合もあります。

埋伏歯の治療方法

小臼歯の埋伏の治療方法は

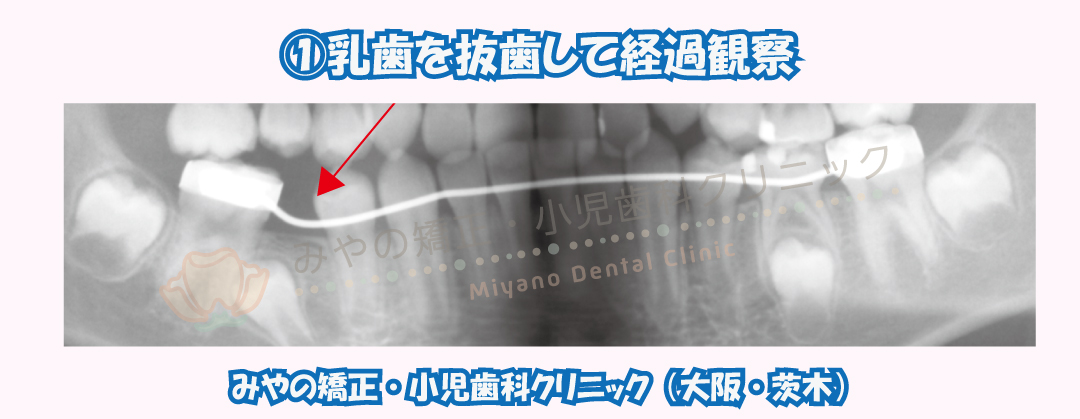

①乳歯を抜歯して経過観察

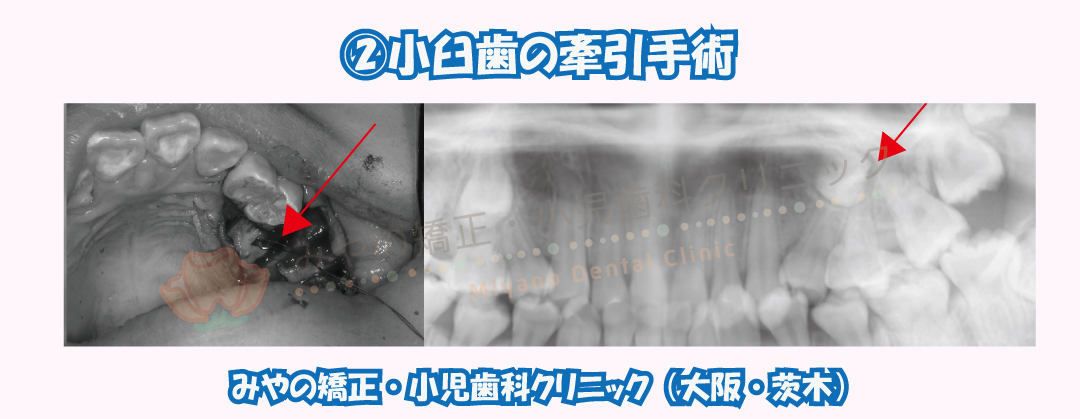

②小臼歯の牽引手術

③埋伏小臼歯の抜歯

のいずれかとなります。

①乳歯を抜歯して経過観察

乳歯を抜歯すると、埋伏傾向のあった永久歯がきちんと生えてくる場合があります。早期に乳歯の抜歯を行う必要がある場合は、永久歯の生えてくるスペースがなくなってしまうことで埋伏を助長してしまうことがあるため、状況によってはリンガルアーチといった保隙装置を使用します。

②小臼歯の牽引手術

乳歯の抜歯だけでは生えてこない位置関係の場合は、牽引手術が必要となります。術前にCT撮影を行い、牽引が必要かどうか、牽引を行うのであればどの向きに引いていくのかなど検討することとなります。

牽引手術は負担の大きい手術です。泣いてしまったり、動いて処置ができないなど本人の協力性が得られない場合は、経過観察せざるをえない場合もあります。

③埋伏小臼歯の抜歯

牽引手術を試みてもアンキローシス(骨性癒着)が起こり歯が動かない場合は、牽引手術を途中で中断し抜歯手術が適応となる場合があります。明らかに位置異常が顕著であり正しい場所まで牽引するためには労力がかかりすぎる場合や、元々スペース不足が顕著であり抜歯適応である場合は埋まってしまっている歯を抜歯することが多いです。